ホームレス親子が底辺からつかんだ逆境からの逆転劇

「幸せのちから」は、父と息子が社会の底辺まで落ち込んだ現実の中でも前進する実話の物語。父子の生活は底辺そのものだった。 それでもクリスは立ち止まらず動き続ける。 この作品が今も読み返されるのは、逆境に光を見いだす物語だからではない。どれほど底へ落ちても、選択し続ける姿にこそ、現代の不安定な社会を生きる私たちが共鳴するからだ。ここでは、実話のその後までを読み解いていく【永久保存版】。

目次

- 【映画幸せのちから】作品概要

- 【映画幸せのちから】実話で知る父子の逆境と奇跡

- 【映画幸せのちから】努力と希望 今知るべき人生の問い

- 【映画幸せのちから】名言で読み解くその後の教訓

- 【映画幸せのちから】キャラクター紹介

- 【映画幸せのちから】名場面ハイライト(評価・解説・考察)ネタバレあり

- まとめ

【映画幸せのちから】作品概要

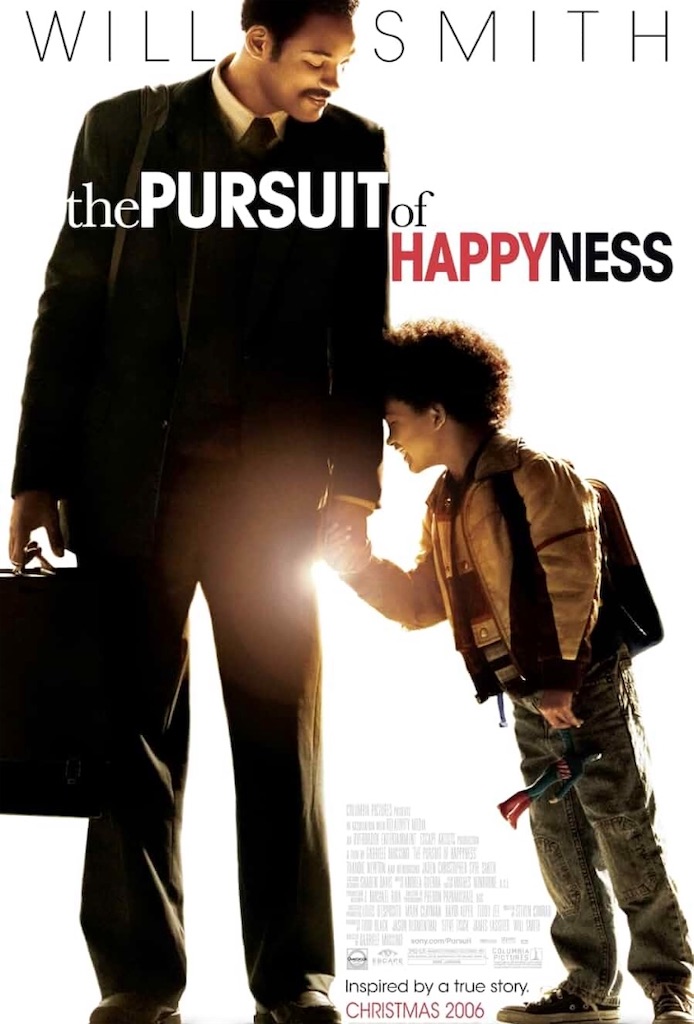

※画像の引用元:IMDb公式サイトより

映画幸せのちからは、実話の父子物語を描いたドラマ。生活や仕事の困難に直面しながらも、希望を捨てずに息子と生き抜く姿を描く。

映画では、逆境を乗り越える父の奮闘や、人生を変える名言が印象的に描かれており、今知るべき教訓人生が詰まった作品。

本作の主人公である、クリス・ガードナーは1954年生まれ。暴力のある家庭環境で育ち、子ども時代から貧困と不安定さがつきまとっていた。高校卒業後は海軍に入り、医療関連の仕事を経験。

サンフランシスコへ移り、医療機器のセールスをしながら生活を支えていたが、収入は不安定で、家賃や税金の支払いに追われる日々が続いた。

1970年代後半から1980年代初頭、息子クリストファージュニアを育てながらホームレス生活を送ることになる。

泊まる場所は、地下鉄の駅のトイレ、シェルター、安いモーテル、公園、知り合いの家と、その日の運で変わった。

夜はオフィスの片隅に隠れて寝ることもあった。映画以上に長く、繰り返し続く過酷な現実だった。

そんな最中、あるきっかけにより転機が訪れる。

原題 The Pursuit of Happyness

制作 コロンビアピクチャーズ

製作国 アメリカ合衆国

公開 アメリカ 2006年3月15日

日本 2006年6月10日

時間 117分

監督 ガブリエレ・ムッチーノ

脚本 スティーブン・コンラッド

原作 クリス・ガードナー著「幸福のちから」

撮影 ピーター・メンジース・ジュニア

音楽 アンドレア・モリコーネ

【映画幸せのちから】実話で知る父子の逆境と奇跡

人生が停滞し、前に進む力を失いそうな時、人は何を拠り所にすべきか。努力は本当に人生を変えるのか。クリスが無給インターンに挑む決断、住む場所が無くても息子と生活を守り抜いた選択、他人に笑われても自分を信じる姿など、具体的な行動を通して、読者は自分の状況に置き換えられる実感を得られる。成功までの道のりは華やかではなく、目の前の課題をひとつずつ突破した積み重ねだったことが明確に描かれる。

【映画幸せのちから】努力と希望 今知るべき人生の問い

人生が思い通りにいかないとき、何を支えに前へ進むべきか。努力は報われるのか。自分の選んだ道は正しかったのか。そして、成功のその後はどうなるのか。実話の父子の行動や名言を通して、読者は自分の人生に置き換えた気づきを得られる。この映画の名言が今も支持されるのは、単なる励ましではなく、追い詰められた時にこそ必要になる心の姿勢を描いているからだ。希望は突然訪れるものではなく、翌日も同じ場所に立つための小さな選択の積み重ねだと気づかせてくれる。

【映画幸せのちから】名言で読み解くその後の教訓

作中で印象的な名言の多くは、クリスが直面した現実の経験に根ざしている。公園のシーンで息子に語る、自分の可能性を他人の言葉で狭めてはいけないというメッセージは、クリス自身が日々の生活に追われ、仕事もうまくいかず、周囲から能力を疑われ続けた時期に身をもって感じたものが反映されている。

営業の飛び込みで門前払いをされても諦めずに回り続けたこと、無給の研修に挑む覚悟を決めたこと、生活が厳しい中でも毎日勉強を続けたことなど、名言の裏側には具体的な行動が積み重なっている。現状がどれほど厳しくても、ほんの少しでも前に進む行動を続ければ、自分の内側に力が残っていると気づけるというクリスの実感が言葉になっている。

クリスが息子に伝える「夢を守れ」という言葉は、単なる精神論ではなく、彼が現実の中で何度も突きつけられた状況から生まれた実感そのものだ。周囲から売れない商品だと笑われ、毎日断られ続け、生活費すらままならなかったころ、クリスは自分の目標そのものを疑う瞬間が何度もあった。

だが、現実が厳しいほど、誰かの言葉で自分の限界を決めてしまうことがどれほど危険かを痛感したという。この名言には、クリス自身が何度も自分を奮い立たせた時の核心がそのまま込められている。

作中の「決して諦めるな」という姿勢も、努力すれば報われるという甘い意味ではない。クリスは毎日の生活が安定していなかったため、勉強する時間を確保するだけでも大きな覚悟が必要だった。疲れて思考が鈍っても、翌日に少しでも自分が進めるようにと机に向かった体験が、この言葉の背景にある。

つまり諦めないとは、根性論ではなく、小さくても続けられる行動を積み重ねる選択を繰り返すことを指している。

さらに、映画の中で繰り返し示される「自分にできることからはじめる」という姿勢も、クリスの実体験ならではの重みがある。

状況のせいにできる理由はいくらでもある中で、できる範囲でひとつ行動することが、唯一自分を前に押し出す方法だった。名言が観客の心に残るのは、行動の裏付けがある言葉だからだ。

これらの名言に共通しているのは、人生を変える瞬間は劇的ではなく、続けるかやめるかの選択が積み重なった先にあるということだ。映画はその姿勢を象徴する言葉を通して、誰にでも今すぐできる一歩の大切さを教えている。

自己啓発映画はこちらもチェック↓

【映画幸せのちから】キャラクター紹介

クリス・ガードナー(ウィル・スミス)

貧困と逆境の中での成功を目指した実話のモデル。

クリストファー(ジェイデン・スミス)

クリスの息子。

リンダ(タンディ・ニュートン)

クリスの妻。

ウォーデン(ブライアン・ホウ)

クリスが挑戦する証券会社の仕事のチャンスを与える重要人物。

【映画幸せのちから】あらすじ・ネタバレなし

サンフランシスコで暮らすクリスガードナーは、家庭を支えるために医療機器の営業として働いていた。しかし、扱っている骨密度測定器は高額で重く、病院からも需要が少ない。

営業先を回っても売れない日が続き、生活は次第に苦しくなっていく。家賃は滞納ぎみ、光熱費も払えず、家の中は常に張りつめた空気が漂っていた。

妻リンダは、長時間の労働と家計の逼迫から精神的にも肉体的にも限界に近づいていく。毎日のように増える請求書、返済の催促、家の冷えた空気。家庭の負担はクリスだけでなくリンダにも重くのしかかり、夫婦の会話も次第に荒れていく。

【映画幸せのちから】名場面ハイライト(評価・解説・考察)ネタバレあり

名場面

1.路上のフェラーリとの出会い

クリスが路上で真っ赤なフェラーリを見かけ、持ち主に「仕事とどうやってその仕事に就いたのか」を尋ねる場面。ここで株のブローカーという仕事を知ることが、クリスの人生の転機となる。単なる偶然の出会いではなく、クリスの行動力と好奇心が未来を切り開く象徴的なシーン。この瞬間がなければ彼の成功の道筋は描かれなかったといえる。

2.ルービックキューブ完成シーン

クリスがフェラーリの持ち主ジェイにルービックキューブを渡され、ほぼ初見で完成させる場面。クリスの頭の回転の速さと柔軟な思考力を象徴する重要シーン。このシーンは単なる派手なパフォーマンスではなく、クリスが証券会社での面接や養成コースで成功するための潜在能力を示す伏線となっている。観客に「行動力だけでなく、知性や応用力も成功には不可欠」というメッセージを強く伝える。

3.証券会社の面接シーン

クリスがトュイッスル氏の紹介で証券会社の面接に臨む場面。前日に警察に留置され、捕まったままの服装で証券会社へ現れるクリスは、驚く社員たちを持ち前のトークで和ませ、自身の人間性と行動力を示す。クリスの逆境に立ち向かう姿勢が最も顕著に描かれる感動的な場面。ここで示されたのは単なる行動力ではなく、頭の回転の速さ、適応力、そして何より息子への愛情が彼を成功へ導く要素である。

4.養成コースでの努力と契約成果

養成コースでは無給での半年間、契約数で評価される厳しい状況が続く。クリスは息子を養いながらも営業活動を続け、骨密度測定器を何とか販売するなど、生活の困難と仕事のプレッシャーを同時に乗り越えていく。生活と研修の両立というリアルな苦難が描かれ、観客に強い共感と緊張感を生むシーン。逆境を乗り越えるためには、計画性や実行力だけでなく、精神的な強さが不可欠であることを示している。

5.養成コース最終日・採用決定の場面

最終日のテスト終了後、緊張するクリスに上司が声をかけ、別室で正式採用を告げられる瞬間。物語全体のクライマックスであり、努力と愛情が結実した感動的なシーン。この成功は単なるサクセスストーリーではなく、実話としての説得力を持ち、観客に「諦めない努力の価値」と「父子愛の力」を強く伝える。

考察

映画「幸せのちから」は、クリスが直面した過酷な現実と、父子でそれを乗り越える姿を描く物語である。面接シーンや最終採用決定の場面は、映画全体のテーマである「逆境を乗り越える力」を象徴している。

無給の養成コース、ホームレス生活、限られた時間での営業活動など、現実的な困難の中で努力を続けるクリスの姿は、観客に強い感動と学びを与える。

単なる行動力だけでなく、頭の回転の速さや応用力、精神的な強さも成功には不可欠であることを示しており、実話ベースの説得力が作品全体を支えている。

面接・養成コース・最終採用の各シーンを通して、父子愛、努力、知性の三要素が逆境を乗り越える力として描かれており、観客に深い感動と学びを与える。

映画タイトル「幸せのちから」が指すのは、単なる「幸福」や「お金持ちになること」ではなく、「人生の中で自分が望む幸福を手に入れる権利や能力」である。

原題「 The Pursuit of Happyness 」は、アメリカ独立宣言の一節「Life, Liberty and the pursuit of Happiness」に由来しており、クリスが経済的困難やホームレス状態の中でも努力を続け、息子と共に人生を切り開く姿を通して、この「追求」の意味を体現している。

また、「Happiness」をあえて「Happyness」と綴ったのは、息子が通う託児所の落書きが元になっており、完璧な幸福ではなく、試行錯誤しながら自分でつかむ「現実の幸福」を象徴している。

映画の最後に、クリス本人とウィル・スミスがすれ違う演出は、実話をベースにした物語であることを観客に印象付け、現実にも成功した人物が存在するという希望を与える。

クリスガードナーについてその後の解説

クリスは、映画で描かれていた通り、1970年代後半から1980年はじめにかけて、医療機器の営業で生活に苦しみ、一時はホームレス状態に陥った経験を持つ。

だが、息子クリストファーと共に困難を乗り越えるために、ジリ貧生活でしのいでいた。

そんな最中、フェラーリに乗った男性との偶然の出会いから、証券ブローカーという職業を知る。学歴もコネも無い状態だったが、証券会社の研修生枠をつかみ、無給のインターンとして働きながら、息子を守るための生活をなんとかつないだ。

昼は電話営業、夜は寝場所探し。食費を削り、必要最低限の衣類と荷物だけを持って走り続けた。

1981年、試験に合格し、正式に証券会社で働けるようになるところで映画は終わっている。

クリスのその後については、採用であっても生活が安定するまでには時間がかかった。

それでもさらなる努力を積み重ね、ついには1987年にシカゴで投資会社ガードナーリッチを設立。

資本金はわずかで、安い木製のデスクひとつからのスタートだったが、ここから成功への道をつかんだ。

クリスは、自身の投資会社を設立して経済的に成功した後、実業家としての道にとどまらず、教育支援や慈善活動にも本格的に取り組むようになった。

講演者として世界中を回り、ホームレス支援団体や低所得者向け住宅プロジェクトへの寄付、若者支援プログラムの立ち上げなど、社会的に弱い立場の人々のための活動を続けている。

とくに若者や困難な状況にある人たちを対象に、自身の実体験をもとにした講演や著書を通して、努力と希望の重要性を伝えている。

過去には無償で就労支援を行い、チャンスを求める人に背中を押す役割を果たしてきた。

かつて自分が助けられたように、今度は誰かを支える側へと立つこと。これがクリスの「その後」の核心といえる。

クリスの名言は数多く残されているが、「もし欲しいものがあるなら、取りにいけばいい」にも表れているとおり、努力と希望の象徴として今でも語り継がれ、幅広く紹介されている。

その人生は、逆境を乗り越えたその後の生き方も含め、今知るべき人生の教訓として多くの人に影響を与えている。

映画と原作の違い

まず大きな前提として、映画はドラマ性を強くするために、実話をかなり整理している。実際のクリスはさらに過酷で、さらに地味で、さらに長い時間をかけて成功している。

家族関係の違いとしては、映画ではかつて愛し合っていた夫婦が貧困で壊れていくように描かれるが、実際はもっと複雑だった。実際のクリスは、貧困や生活の不安定さにくわえ、パートナーとの関係も映画以上に不安定で、息子を育てる環境は映画よりもさらに厳しかった。

息子の年齢のちがい違いとしては、映画の息子は幼いが、実際の息子はもう少し成長していて、映画ほど赤ん坊のように守る存在ではなかった。ただ、生活が不安定な中で子どもをひとりで育てていた点は同じ。

ホームレス生活の違いとしては、映画では地下鉄のトイレで泊まる場面が象徴的に描かれるが、実際は、ホームレス生活はもっと長く、もっと繰り返し起きていた。

シェルター、安宿、知り合いの家、職場との往復などこうした生活が何か月も続いた。

映画はその一部だけを切り取っている。

ホームレス生活の違い 映画では 地下鉄のトイレで息子と夜を明かす場面が象徴的で、 父子ふたりが一時的に住まいを失ったように描かれている。

しかし、実際のクリスのホームレス生活は、映画よりも長く、反復し、さらに厳しかった。 実際のクリスは 無給インターンとして働いていた時期だけでなく、職に就く前から長期間にわたりまともな住まいが無かった。

低所得者向けシェルター、チャリティ施設、安宿、知り合いの家、職場への往復に使う駅の休憩所など、 「どこにも落ち着けない状態」が続いていた。

映画では息子との絆を強調するために 父子でひとつの寝床に入る切ない場面が象徴として置かれているが、 実際には、寝床の確保すら運とタイミングに左右され、 シェルターは定員がいっぱいで断られることも多く、 空き部屋に入れるかどうかは日ごとに違った。

また映画では 地下鉄トイレの場面が一度だけの極限描写として出てくるが、 実際のクリスは 寒さをしのぐために深夜の公共施設や建物の隙間スペースに身を寄せることが何度もあった。

つまり、「たまたまの一夜の事件」ではなく、慢性的な生活状態だった。 さらに映画では 仕事が決まり始めると徐々に生活も上向いていくように描かれるが、 実際のクリスは、インターン中も、そして合格直後すらも、 住まいが見つかるまで不安定な生活を続けていた。

映画は感情の流れを明確にするために ホームレス状態をひとつの山場にしているが、 現実のクリスはその山が連続し、 いつ抜け出せるともわからないまま、長く耐え続けた。

インターン期間の違いとしては、映画では無給インターンとして働きながら息子を守るという構図に絞られているが、実際は仕事のチャンスをつかむまでにもっと多くの人脈づくりや、電話営業の経験があり、長い時間をかけて信用を積み上げている。

映画は、絶望のどん底から一発逆転のように見えるが、実際は小さな努力を何度も積み上げ続けた結果だった。

成功までの時間の違いとしては、映画ではインターン合格の瞬間がラストだが、クリス本人が本当に経済的安定を得るまでは、さらに長い年月が必要だった。

インターン合格は「スタート」であり、成功ではなかった。

性格描写の違いとしては、映画のクリスは純粋で誠実、まっすぐな男として描かれているが、実際のクリスは負けん気が強く、時に衝動的で、自己嫌悪と自尊心のあいだで揺れ続けた人だった。

映画は親しみやすさを重視し、角のある部分をかなり削っている。

映画は、貧困を生き抜く父子の物語として感情に訴えるために、話を整理している。

実際のクリスは、映画以上に長く、複雑で、過酷な底辺生活を経験している。映画はその一部を象徴的に抜き出した、感情の流れを重視した再構成版である。

ホームレス生活の実態として、原作のクリスは、映画よりもはるかに長く、反復的なホームレス生活を送っていた。

大きなちがいのポイントとしては、映画は「数日のどん底エピソード」を強調しているが、原作では「何か月も続く生活としての苦しさ」が描かれる。

精神的にも肉体的にも摩耗し続ける毎日が続き、息子を連れて通うシェルターの列に並び続け、時には寝る場所がなく諦めざるを得ない夜もあった。

この差が、映画を強い感動へと導き、観客にクリスの底辺の状況を一気に理解させるための重要な脚色となっている。

まとめ

【映画幸せのちから】作品概要

【映画幸せのちから】実話で知る父子の逆境と奇跡

【映画幸せのちから】努力と希望 今知るべき人生の問い

【映画幸せのちから】名言で読み解くその後の教訓

【映画幸せのちから】名場面ハイライト(評価・解説・考察)ネタバレあり

✅今何位?ランキングをチェック↓

✅最新情報お知らせのため読者登録のお願い↓

✅いいね!(スターボタン)はこちら↓